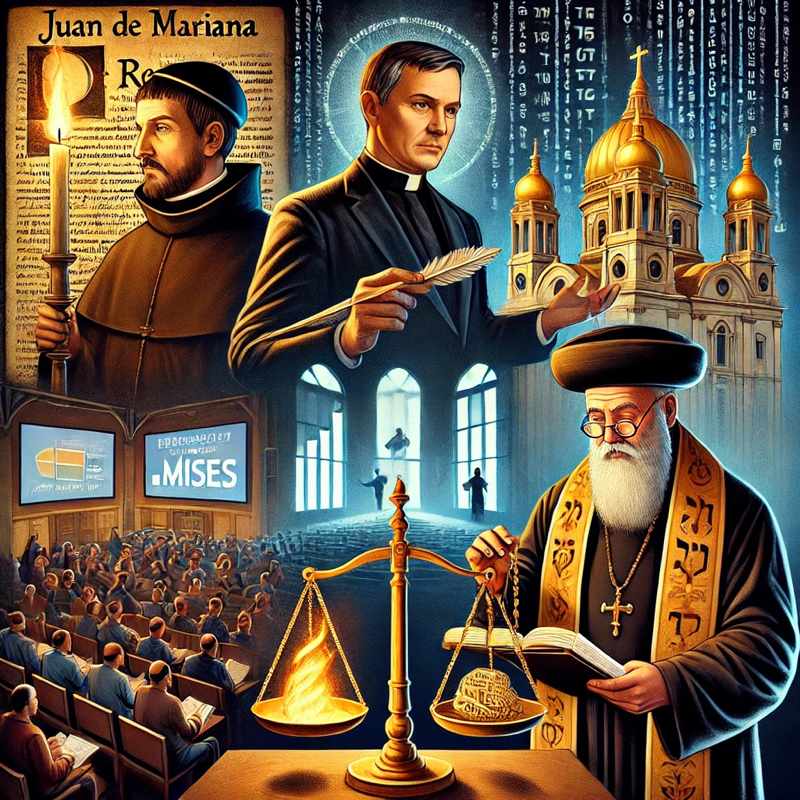

Desde las soledades de la razón escolástica hasta los púlpitos encendidos del evangelicalismo norteamericano y desde allí hasta las cátedras de la Escuela Austríaca de Economía, se despliega un hilo invisible —pero no por ello menos tenaz— que une a tres tradiciones aparentemente inconexas. Una continuidad de libertad, sospecha del poder y veneración casi sagrada por el individuo y su propiedad. Una cadena que, nos arrastra a través de los siglos. Efectivamente, la escolástica tardía, especialmente la Escuela de Salamanca, parida entre los muros de conventos que olían a pergamino y ayuno, ya susurraba lo que siglos más tarde Menger y

Hayek gritarían con fervor moderno en orden a que el precio justo no lo fija el rey, ni el Papa, ni el inquisidor, sino el encuentro libre de voluntades en el mercado. Así fue que Francisco de Vitoria hablaba del ius gentium y de la libertad de comerciar como si se le hubiese anticipado al Consenso de Washington por cinco siglos.

Todavía más, Juan de Mariana, llegó a justificar el tiranicidio. Así nomás: un padre jesuita, en pleno Siglo de Oro, admitiendo que hay veces en que al poder hay que degollarlo. Efectivamente, ese jesuita con alma de panfleto y mente de escolástico, escribió —como quien no quiere la cosa— que si el rey deviene tirano, entonces el puñal no solo es legítimo: es casi sacramental. En su obra De Rege et Regis Institutione (1599), escondida tras el latín no dudó en afirmar que un soberano que rompe el pacto con el pueblo puede ser depuesto, incluso por medios violentos. Y no por un ejército, ni por una revolución, sino por un hombre solo. Un ciudadano. Un brazo ejecutor del bien común.“Licet etiam uni ex populo eum (tyrannum) interficere, si aliter id commode fieri non potest” —“Incluso un solo individuo del pueblo puede matar al tirano, si no hay otro modo adecuado de hacerlo”. Con toda verdad, Mariana no era un anarquista. Era un teólogo del orden, pero de un orden con alma. Por eso no tenía miedo de decir lo indecible: cuando el trono se pudre, la daga no es traición, es justicia. Justamente ese planteo lo convirtió en figura incómoda. Felipe III mandó quemar el libro. La Inquisición lo vigiló. Roma miró para otro lado. Pero sus ideas fueron leídas por los revolucionarios franceses, por los padres fundadores de América y —más irónicamente aún— por ciertos liberales del siglo XIX. No sorprende que Rothbard —ese iconoclasta de la Escuela Austríaca— lo celebrara como un precursor del pensamiento libertario.

Más acá en el tiempo, la Escuela Austríaca tomó ese legado. Carl Menger descubrió que el valor no habita en las cosas sino en los sujetos, y que toda intervención estatal es una violencia disfrazada de benevolencia. Von Mises, exiliado en su propia época, predicó que toda planificación es arrogancia disfrazada de método. Y Rothbard escribió tratados enteros como si fueran sermones contra el becerro de oro estatal.

Justamente es ahí donde entra el tercer vértice de esta insólita trinidad: los evangélicos libertarios. Desde los ranchos de Texas hasta las megaiglesias de Florida, predican que el mercado no solo es eficiente, sino moral. Que la parábola del buen samaritano no justifica al welfare state, sino que enseña que la caridad debe ser libre o no será. Que Jesús expulsó a los mercaderes del templo, pero no a los comerciantes del ágora. Que el diezmo no puede ser suplantado por el impuesto porque Dios no terceriza su justicia.

El Estado, en esta cosmovisión, no redime: oprime. No organiza, sino que entorpece. No redistribuye, sino que usurpa. Precisamente muchos de estos pastores militan una teología del dominio en donde el éxito económico es señal de gracia y la pobreza, si no se debe a un obstáculo estructural, se explica por un fallo de carácter.

En el centro de esta convergencia late una misma certeza: el hombre es anterior al Estado. Al contrario, es el Estado el que debe mendigar legitimidad ante el tribunal invisible de las conciencias libres.

Claro que no todo es simetría. La escolástica imponía límites al lucro desmedido; los austríacos lo celebran como señal de eficiencia. Los evangélicos predican el ahorro pero a menudo lo mezclan con una teología de la prosperidad que haría sonrojar a los viejos franciscanos. Existen tensiones, contradicciones, zonas oscuras y también hay vasos comunicantes, y sobre todo, una coincidencia estratégica en orden a quw el enemigo común es el Leviatán fiscal, el burócrata que regula, el juez que redistribuye, el legislador que decide qué es justo según las urnas del momento.

Esa visión también tiene algún vaso comunicante con la del judaísmo. Por de pronto, la propiedad privada, ese tótem liberal, esa piedra angular del derecho de occidente, no es ajena al pensamiento talmúdico. Al contrario: el Bava Batra, tratado dedicado a las cuestiones de partición y propiedad, eleva la noción de reshut ha-yachid (dominio privado) a un principio sacrosanto. Es por ello que quien invade el espacio de otro, quien modifica una linde, quien retira una verja sin permiso, comete un pecado antes que una infracción.

De seguro, no existe verdadera libertad sin ese pequeño santuario que es el hogar y lo que contiene. Pero —y aquí viene la paradoja que molesta a los absolutistas del mercado— esa propiedad no es un derecho sin condiciones, por cuanto la libertad no es licencia para actuar sin reparar en los demás. El Talmud regula con meticulosidad obsesiva —a veces hilarante, a veces conmovedora— los deberes del panadero, del prestamista, del arrendador, del vecino ruidoso. Hay reglas para la ubicación del horno, para la distancia entre una tumba y un pozo, para la forma de cargar con justicia una deuda. Todo acto económico es un acto ético. Cada transacción lleva implícita una rendición de cuentas ante el cielo. La competencia desleal —lo que los sabios llaman hasagat gevul, el traspaso indebido de límites— está prohibida. No porque afecte el libre juego del mercado, sino porque erosiona la confianza. En la economía rabínica, el mercado no es una selva darwiniana donde sobrevive el más fuerte, sino un tejido delicado de mutua dependencia. Y si alguien rompe ese tejido, aunque no haya violado una ley estatal, ha cometido un agravio contra el Shalom, esa paz que es mucho más que ausencia de conflicto: es armonía estructural.

¿Y el lucro? ¿Es pecado? ¿Es virtud? La respuesta del Talmud es —como siempre— matizada. El dinero no es inmundo, pero tampoco es neutro. Lo que importa no es cuánto se gana, sino cómo se gana y qué se hace con ello. El que acumula riqueza sin dar tzedaká (justicia, no caridad) ha usurpado algo que no le pertenece del todo. Porque, como enseñan los sabios, “más que el rico hace por el pobre, el pobre hace por el rico”.

Ahora bien, que nadie confunda esto con una defensa del estatismo. El judaísmo no canoniza al Estado. Más bien lo tolera. El rey, en la Torá, debe escribir su propia copia del libro sagrado para no envanecerse. Sus poderes están acotados por límites legales y morales. El profeta Elías desafía a Ajab. Natán le marca los errores a David. La figura del poder secular es vista siempre con sospecha. No hay culto al César, ni liturgia patriótica. El único soberano es el Creador.

Por eso mismo, el juez que no actúa con justicia es considerado, literalmente, “un destructor del mundo”.

![]()